La chute de Rome ? Quoi, la semaine prochaine ?

jeudi 14 août 2014

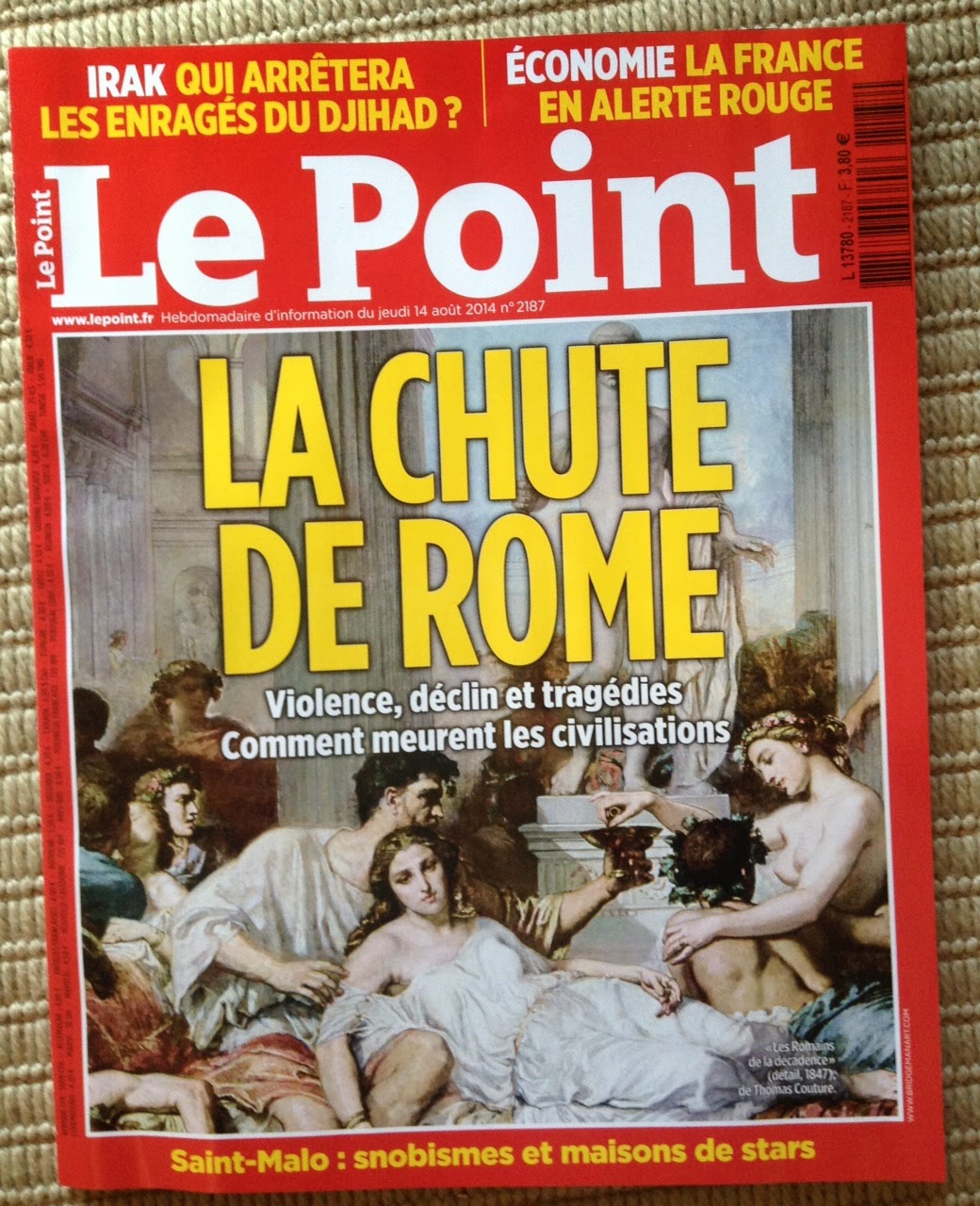

Le Point : plus dure sera la chute (de Rome)

La chute de Rome ? Quoi, la semaine prochaine ?

dimanche 2 octobre 2011

La presse est cruelle, parfois.

vendredi 23 septembre 2011

"Le Monde" à 3,20€ le vendredi. Etude du produit.

- le quotidien (24 pages aujourd’hui)

- un cahier de 8 pages : science et techno

- un autre cahier de 8 pages : sport et forme

- un troisième cahier de 8 pages encore : culture et idées

- et le magazine «M» : 132 pages en couleurs sur du beau papier.

jeudi 19 mai 2011

DSK : la photo de trop

dimanche 6 mars 2011

Le "côté tueur" de Kadhafi à la une du nouveau JDD

Ah, les pouvoirs prodigieux du colonel Kadhafi !

Ah, les pouvoirs prodigieux du colonel Kadhafi !lundi 10 janvier 2011

Etat présent de la médiasphère

Les médias nous encerclent. Mais ils enserrent aussi ceux, parmi les plus jeunes, qui veulent travailler dans cet univers.

C’est un sujet qui me tient à cœur.

Comment faire son chemin dans la presse, l’audio-visuel ou le web en cette deuxième décennie du XXIème siècle en France ? Pas facile. D’autant que tout ce qui était acquis s’effondre.

Voici un témoignage sans ambages. Il vient de Morgane Tual.

Pour commencer, le portrait que Morgane brosse d’elle-même.

_________________________

Morgane est une jeune fille de 27 ans fraîchement sortie de son école de journalisme, le Celsa.

Depuis, elle a choisi une carrière de pigiste et partage son temps entre Youphil, France24.com et Diasporamas, où elle fabrique des diaporamas sonores. Elle ne dit jamais non à une chouette proposition de pige à caler entre tout ça.

Formée à la presse écrite, la radio, la télé, son meilleur souvenir reste un documentaire radio réalisé à l’école et diffusé sur France Inter, dans l’émission Là-bas si j’y suis. Et une enquête sur la drogue au travail, dans le cadre d’un concours qu’elle a lamentablement loupé.

Mais elle est persévérante. La rédaction de Marianne peut en attester : elle a passé huit jours à harceler la mairie de Boulogne-Billancourt pour connaître son budget bites de trottoir. Mais il lui arrive aussi de faire des articles utiles, faudrait pas croire.

Autre qualité soooo XXIème siècle : ses compétences Internet. Webmaster depuis une douzaine d’années, elle manie le HTML, le PHP, les CMS, le CSS et tous ces trucs tordus.

Et comme le net est son dada, elle réfléchit pas mal à son rapport avec le journalisme. Elle bricole autour des nouvelles formes de récit, comme le diaporama-sonore. Elle a aussi créé en 2008 un modeste webdocumentaire, dans le cadre de ses études, sur le thème de « l’anarchisme et les médias ».

Expérimental, sans prétention. Juste le mérite d’exister. Comme elle.

Maintenant, voici comment Morgane, jeune journaliste en devenir, rend compte de la réalité du monde médiatique telle qu’elle la perçoit.

JEUNES JOURNALISTES: QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR NE PLUS SUIVRE LES RÈGLES DU JEU ?

Envie d’écrire, mais manque d’inspiration. Twitter sert à tout, même à trouver de quoi bloguer. C’est Jean-Christophe Feraud, mon ancien patron aux Échos, vieux con autoproclamé du genre qu’on aimerait voir plus souvent, qui m’a soufflé cette idée de sujet : “Jeunes/vieux journalistes, papier/internet, conflits de génération ?”.

À la lecture, j’étais moyennement emballée. J’en ai un peu marre du branlage de nouille journalistico-twitto-intello du moment. Et puis j’ai changé d’avis. Les vieux journalistes et leurs grands principes, les jeunes journalistes et leur manque de principes, j’en parle souvent, à l’oral. Alors autant l’écrire. En précisant bien qu’il ne s’agit que d’un coup de gueule, et que mes propos sur les cons, vieux ou jeunes, ne sont pas à généraliser.

Les vieux cons

La seule fois où nous avons eu un semblant de cours sur Internet, dans mon école de journalisme, c’est un vieux type, une “pointure”, qui est venu nous faire la leçon. Globalement, j’ai toujours trouvé cela étrange que des personnes de soixante berges viennent nous apprendre la presse, alors qu’ils l’ont fichue en l’air. Ils nous lèguent des médias au bord de la faillite, un mépris généralisé (et bien mérité) des citoyens à notre égard, et nous enseignent la bonne vieille méthode pour continuer.

C’est d’autant plus amusant quand un journaliste d’un certain âge vient nous faire la leçon sur Internet. Ces types, qu’on a balancés à la tête de rédactions web parce qu’ils avaient “du bagage” et l’audace d’avoir ouvert un compte Facebook en 2007, ont tout appris dans des colloques. Ils sont généralement aussi sensibles au web qu’un ornithorynque confronté à une Playstation. Ils nous racontent avec une certitude insensée qu’écrire pour le web, c’est écrire court. C’est mélanger du texte avec de la vidéo et du son. Sinon, ce n’est pas “web”. Encore moins “web 2.0″.

Pas d’accord. En fait, personne ne sait ce qu’est le journalisme web, et finalement, c’est aussi bien. Ce qui est valable aujourd’hui ne le sera plus demain. Nous pédalons tous dans la semoule/choucroute/caviar et, confidence pour confidence, j’adore ça. Chercher à établir des “règles”, des “pratiques”, peut-être que c’est finalement cela qui est anti-web. Néanmoins, qu’un type de 40, 50, 60 ans – ou de n’importe quel âge – ne détienne pas toutes les vérités sur la publication en ligne n’est pas choquant en soi. Ce qui l’est, en revanche, c’est le manque de curiosité. Pendant ces cours, il ne viendrait pas à l’esprit du journaliste-professeur de nous interroger sur nos pratiques, tout occupé qu’il est à se faire mousser devant des jeunes admiratifs. On l’a vu, les vieux journalistes ne sont pas à une contradiction près. Entre le discours et la pratique, il y a un grand canyon.

Entre eux, dans les conférences où ils interviennent, tous tiennent le même discours : les jeunes sont formidables. “Nous avons tout à apprendre des digital-natives, ils ont le web dans le sang, nous sommes très à l’écoute des jeunes et des nouvelles pratiques”. Étrangement, dans les nombreuses rédactions que j’ai fréquentées, personne ne m’a jamais demandé mon avis de (presque) digital-native. Tu peux marquer HTML en capitales rouges sur ton CV, tout le monde s’en tamponne. Pour parader dans des séminaires en expliquant que les jeunes sont formidables, il n’y a aucun problème.

Mais la réalité, c’est que les jeunes moisissent dans des rédactions pourries, payés que dalle, parfois ignorés, rarement remerciés, pour des stages aux limites de la légalité, à bosser comme des bêtes à pondre de la dépêche minable jusqu’à pas d’heure. La remise en question, ce n’est bon que pour les conférences. En vrai, on attend sagement la retraite, en glorifiant le temps d’avant, en accusant le web de tous les maux de la presse, en évitant soigneusement de se sentir responsable. Après nous, le déluge.

Les jeunes cons

Heureusement, la jeune génération est là pour prendre le relais. Non ? Non. La génération Y, c’est surtout la génération plan-plan. Aussi bien pensants que nos aînés. Sauf que les vieux, eux, ont au moins le mérite d’avoir été jeunes une fois dans leur vie, en essayant de tout foutre en l’air dans les années 60-70. Aujourd’hui, on fait du journalisme pour être reconnu socialement, et surtout pas pour faire évoluer le métier. On rêve de parler dans le poste avec le même ton cloné, d’écrire dans des journaux prestigieux et, si on a de la chance et la belle gueule qui va avec, de faire de la présentation à la télévision, summum de la gloire. Quitte à reproduire éternellement le même modèle qui, on le sait désormais, est voué à l’échec. Bref, réinventer le journalisme, très peu pour nous. Dorénavant, les rares à lancer de nouveaux projets ambitieux ont souvent passé la cinquantaine. Et le seul à s’être montré impertinent comme nous, jeunes cons, devrions l’être si nous remplissions notre rôle social, est un vieil anar octogénaire. Aujourd’hui, lancer un média est pourtant devenu techniquement et financièrement bien plus accessible qu’auparavant. Nous disposons d’une liberté immense. D’un espace de jeu illimité. Et nous n’en prenons pas possession. Les quelques journaux lancés par des jeunes motivés, même s’ils sont souvent d’une remarquable qualité, restent néanmoins d’une sagesse désespérante.

Nous sommes la génération CPE. Notre combat, ce n’était pas de changer le monde. Non, nous, tout ce qu’on voulait, c’est un putain de CDI ! En 1968, les jeunes voulaient abolir le travail et le consumérisme. Nous on veut un contrat afin de pouvoir s’acheter une bagnole à crédit. La sécurité. le confort. Surtout ne rien changer. Quid des “digital-natives” ? Dans ce contexte d’insécurité complète du marché de l’emploi, le web est devenu une immense opportunité pour se faire connaître, hors des sentiers-battus du CV à papa. Le “personal branding”, dépasser les mille followers sur Twitter, se faire inviter dans des soirées parisiennes VIP, chics et underground est devenu un but en soi.

Nous passons beaucoup de temps sur ces futilités, nous éloignant chaque jour davantage du reportage de terrain, de l’enquête et, surtout, des gens. De tous ces gens qui ne savent pas ce qu’est le web 2.0, encore moins ce qu’est Twitter, qui s’en foutent et qui, en plus, ont sans doute bien raison.Qu’est-ce qu’on attend pour ne plus suivre les règles du jeu ? Qui prendra la suite de Siné, pour chier dans la colle, à notre façon ?

__________

article lu sur le site "OWNI" - ceci est un lien vers cet article.

samedi 11 décembre 2010

De la légèreté des télégrammes diplomatiques (français)

Le grand public découvre l’existence des télégrammes diplomatiques par le biais de la publication massive de documents de ce type sur Wikileaks. L’Australien Julian Assange a propagé sur son site 250.000 télégrammes d’origine américaine, des messages envoyés par les missions diplomatiques des Etats-Unis aux fonctionnaires du Département d’Etat à Washington. En version imprimée, ces télégrammes pèseraient 10 tonnes de papier.

Pour avoir un peu fréquenté la diplomatie française en action à l’étranger, je me marre.

Je me souviens notamment d’un diplomate désemparé me téléphonant un jour où il devait rédiger un télégramme sur les forces en présence dans une assemblée locale dépendant de sa zone d’influence. Panique du diplomate sur un sujet dont il ignorait tout. Il faisait appel à un journaliste en poste depuis longtemps dans ce secteur (moi !) pour l’informer. Je lui répondis que j’avais quelques informations très vagues sur cette assemblée locale dont je ne me préoccupais guère. Je lui fis remarquer que le sort de cette assemblée locale n’avait, selon moi, aucune influence réelle sur le cours des affaires du monde. Mais le diplomate devait impérativement rédiger ce télégramme. Je lui ai donné quelques pistes. Je parie que ce télégramme a échoué, sans être lu, dans une vaste poubelle du Quai d’Orsay. Une poubelle que Julian Assange ne se donnera sûrement pas la peine d’aller fouiller.

Je me souviens aussi d’un déjeuner mémorable (payé par la République Française, merci à elle) avec une diplomate française en poste au sud d’un grand pays où j’ai longtemps été journaliste. Au cours de ce déjeuner, en présence d’un confrère qui peut encore témoigner, cette diplomate a surtout évoqué devant nous le réfrigérateur défectueux de sa résidence. Elle nous a incidemment révélé qu’elle n’avait jamais eu de contact direct avec les acteurs principaux de la vie politique et sociale dans la zone géographique où elle était en poste. Des personnalités influentes que mon confrère et moi avions rencontrées en moins de trois jours de reportage dans la région. Je n’ose imaginer la teneur des télégrammes rédigés et envoyés à Paris par cette diplomate !

dimanche 5 décembre 2010

Wikileaks, la Stasi, la dépêche d'Ems et la langue d'Esope

Tout ce qui est excessif est insignifiant, dit-on. Hier matin, sur une radio nationale, une éditorialiste chevronnée a déclaré : «Internet, c’est la Stasi en pire». Il faudrait demander aux anciens dissidents de la RDA ce qu’ils pensent de cette comparaison. La Stasi, la police politique de l’Allemagne de l’Est communiste, n’était pas une bande de boy-scouts. C’était une organisation implacable au service d’une dictature. Il est indécent d’évoquer la Stasi avec une telle légèreté. Bientôt, dira-t-on que Pol Pot était un aimable despote ?

Si de tels parallèles affleurent, c’est qu’Internet fait peur à ceux qui n’ont pas encore compris la nature de la toile mondiale.

Internet, finalement, c’est la langue d’Ésope. Cet écrivain grec (du VIIème et VIème siècles avant JC) a démontré, par une fable célèbre, que la parole était à la fois et la meilleure des choses. Esope était esclave. Son maître lui demande d'aller acheter, pour un banquet, la meilleure des nourritures et rien d'autre. Ésope ne ramène que des langues : entrée, plat, dessert, il n’y a que des langues ! Les invités au début se régalent puis sont vite dégoûtés. « Pourquoi n'as tu acheté que ça ?» demande le maître. Esope répond : «La langue est la meilleure des choses. C'est le lien de la vie civile, la clef des sciences, avec elle on instruit, on persuade, on règne dans les assemblées...» Le maître ordonne : «Achète moi pour demain la pire des choses, je veux diversifier les plats et les mêmes invités seront là.» Ésope achète encore des langues. Il s’explique : «La langue, c'est la pire des choses, la mère de tout les débats, la nourrice des procès, la source des guerres, de la calomnie et du mensonge.»

Sur Internet, on trouve tout autant le meilleur et le pire, chacun le sait désormais (mais peut-être pas l’éditorialiste de radio que j’ai entendue hier matin).

Le déferlement massif des documents diffusés sur Internet cette semaine par le site Wikileaks est un nouvel objet de réflexion. J’évoque ici cette montagne de télégrammes diplomatiques américains qui n’étaient pas destinés à la publication. Bénéficiant d’une fuite solide, Wikileaks a ouvert les vannes et a déversé ce tombereau de documents sur Internet.

Depuis quelques jours, plusieurs grands journaux occidentaux (dont «Le Monde») ‘digèrent’ cette masse d’informations disparates et s’efforcent de les mettre progressivement en perspective. La matière première est riche et abondante. On y trouve des banalités bien connues sur les relations internationales mais aussi des révélations parfois piquantes.

Les diplomates américains, en poste dans le monde entier, écrivent sans détour à leur administration centrale à Washington. Leurs télégrammes contiennent des observations franches et pertinentes et certaines naïvetés. Le style est assez plat. On aurait du mal à trouver dans le courrier des ambassades américaines d’aujourd’hui la plume d’un Paul Claudel ou d’un Saint-John Perse qui furent jadis d’élégants diplomates lettrés au service de notre République.

La publication par Wikileaks de ces nombreux documents est accueillie avec effroi par certains beaux esprits qui se drapent dans une dignité ridicule. Ces beaux esprits ont la mémoire courte.

Le journalisme s’abreuve aux fuites, à toutes les fuites. La presse a pour mission de dire ce que le grand public ne sait pas. Il faut le faire avec discernement et sérieux, mais rien dans une démocratie ne peut et ne doit être caché.

Bob Woodward et Carl Bernstein, deux jeunes reporters du «Washington Post», ont déclenché le Watergate et la chute de Richard Nixon en 1974 grâce à une fuite célèbre, la fameuse «gorge profonde». Internet n’existait pas.

Quelques années plus tôt, en 1971, le «New York Times» a publié les légendaires «Pentagon papers», 7000 pages qui décrivaient en détail l’engrenage qui a plongé les Etats-Unis dans la guerre du Vietnam. Ces documents explosifs avaient été transmis clandestinement par Daniel Ellsberg, un ancien analyste de la RAND Corporation avec l'aide de son ami Anthony Russo. Là encore, c’est une fuite qui a permis aux journalistes du «New York Times» de révéler la vérité sur cette guerre. Et toujours pas d’Internet.

En France, en 1985, l’affaire «Greenpeace» (l’attentat contre le 'Rainbow Warrior' en Nouvelle-Zélande) a été révélée peu à peu aux lecteurs, aux auditeurs et aux téléspectateurs par les journalistes (dans «Le Monde» et «Le Canard Enchaîné» principalement) grâce à des fuites multiples émanant surtout des services secrets français. Internet a un alibi : il ne fonctionnait pas encore.

Ceux qui s’offusquent des fuites qui ont alimenté aujourd’hui Wikileaks font preuve d’une indignation sans fondement. L’outil Internet ne change rien. Internet est juste un véhicule nouveau qui permet de propager très vite et partout une grande quantité de données. Mais le principe de la circulation de l’information reste identique : la fuite d’une information importante vers les médias qui vérifient la portée et la pertinence du contenu et qui informent le grand public.

Dans cette trajectoire, les dangers existent toutefois. Il faut agir avec prudence et précision. La publication maladroite d’un télégramme diplomatique par la presse a déclenché une guerre, celle de 1870. C’est l’histoire de la dépêche d’Ems.

Un télégramme venant de la ville d’Ems et rédigé par le Prussien Bismarck avait été transmis à la presse. L’agence Havas (lointain ancêtre de l’AFP) a diffusé le texte aux journaux français, avec une grossière erreur de traduction perçue comme vexatoire et infâmante pour l’opinion et le gouvernement français. La France déclara la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870.

Les télégrammes diplomatiques circulent depuis l'Antiquité entre les ambassades et les gouvernements. Parfois, ils sont interceptés et publiés. Si la presse les publie correctement, il n’y a rien à redire. La dépêche d’Ems, diffusée sans précaution et vérification par l’agence Havas, a déclenché une guerre. En 1870, Internet n’existait pas encore, loin de là.

Les milliers de télégrammes révélés par Wikileaks, propagés par Internet, sont actuellement décryptés par des journalistes avisés et compétents. Ces publications ne devraient pas mettre le feu aux poudres, même si les prochaines réunions internationales risquent d’être un peu crispées.

On sera loin tout de même de l’ambiance d’une séance d’interrogatoire de la Stasi...

lundi 27 septembre 2010

Dans l'affaire Bettencourt, ne cherchez pas les femmes.

Dans l’affaire Bettencourt, oubliez les femmes. Cherchez les hommes.

Liliane Bettencourt a été très divertie par François-Marie Banier. Cet homme est très drôle. Mais la clé de l’histoire n’a jamais été révélée : François-Marie Banier a beaucoup fait rire Liliane mais il davantage réjoui André Bettencourt.

Le tabou de l'homosexualité de François-Marie Banier et du lien qu'il entretenait avec André Bettencourt, l'époux de Lilianne, n'est que très rarement mentionné dans les nombreux articles de presse qui parlent du sujet.

L'histoire aurait pu se résumer d'une manière simple : une veuve, milliardaire, lègue une grosse partie de sa fortune à un ami (ou à son amant) et sa fille, héritière naturelle, fait tout ce qui est possible pour démontrer que sa mère n'a plus tous ses moyens et est manipulée par un gigolo.

L'histoire aurait même pu être un peu plus sophistiquée si la fille avait essayé de prouver que son concurrent testamentaire faisait chanter sa mère. Dans le rôle de la veuve, Liliane Bettencourt, dans celui de l'ami, François-Marie Banier et dans celui de la fille, Françoise Meyers-Bettencourt.

Pourtant, une version est plutôt occultée et fait parler les journalistes en off, sans qu'aucun ne ponde de papier là-dessus, de peur de faire de la "mauvaise publicité" à l'homosexualité.

Un journaliste de la rédaction du Point disait néanmoins : "c'est très délicat de tisser des liens officiels entre argent, pouvoir, réseau et homosexualité. On risque gros en terme d'image car les associations vont nous tomber dessus, et en terme judiciaire, car dire qu'un mort connu comme hétéro était homo, c'est s'attirer les foudres de la famille qui iront porter plainte à coup sûr".

En effet, l'autre version de l'affaire Bettencourt, c'est que François-Marie Banier ne soit pas tant que ça lié à Liliane Bettencourt, bien qu'un peu quand même, le temps les rapprochant, mais l'ait été beaucoup plus à André Bettencourt, dont il fut l'amant pendant de longues années. Liliane le savait, comme le tout Paris, et l'acceptait. Ça valait bien quelques milliards, non ?

Du coup, André Bettencourt qui avait fait accepter à Liliane son homosexualité et ne lui avait pas caché son amant, François-Marie Banier, avait aussi souhaité que ce dernier soit l'un des principaux héritiers de la fortune qu'il avait construite avec le groupe L'Oréal. Et c'est naturellement un choix qu'a respecté Liliane, qui se faisait aussi "divertir" (selon ses mots) par l'ex-amant de son mari.

Le problème, c'est que ou sa fille n'était pas au courant, et l'a un peu mauvaise… ou bien sa fille jouant sur la non-officialité de la relation entre son père et cet homme tente de décrédibiliser la donation avoisinant le milliard d'euros qui lui échappe en partant vers les comptes bancaires de M. Banier.

Si les choses avaient été dites aussi simplement, nous n'en serions pas où nous en sommes.

jeudi 2 septembre 2010

Fignon au trou (suite)